| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■プラントオパール(稲-4)

前回の実験で、稲の葉の全体表面を覆っている粉末状の植物珪酸体は、80℃以上で溶け始め、1000℃近くでは粘性のある一種のガラスとなって表面を覆うことが分かった。緋だすきの模様になるには、このガラス質が溶解して液状になり素焼き表面に付着するのであろう。そこで、前回よりさらに高温状態で、8の字模様などがどのように溶けていくのかを調べることにした。自宅には電気炉や窯がないので、高温で焼くのはライターやガスの炎に限られている。 まず、稲の葉を焼くのに使ったライターやガスレンジ(プロパンガス)の炎がどの程度の温度になるのかを正確に知りたかった。高温の測定器が身近にないので、物質の融解温度で測定することにした。アルミ、銅の融点はそれぞれ660℃、1083℃である。測定材料として、テレビのアンテナ用ケーブルのシールド網線を用いた。ケーブルによっては網線の材料がアルミ線のもの、銅線のものがあった。アルミの網線にライターおよびガスの炎を近づけた途端、アルミ線は溶けて落ちた。次に融点の高い銅網線にガス炎を近づけた。数秒で銅線の先が丸まるのが分かった。その様子を図1aに示し、先端の拡大像を図1bに示す。0.1mm径の銅線の先端部が溶けて丸まっているのが分かる。ライラーの炎は少し温度が低いようで、炎の横の青色部でようやく溶けた。この実験から、焼くのに用いたライターやガスレンジの炎の温度は1100℃以上になることが分かった。

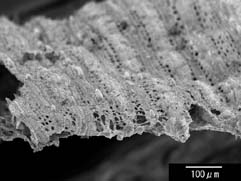

ガスの炎で稲の葉を焼く 稲の葉をできるだけ高温で焼くため、短冊状の稲の葉をピンセットでつまみ、葉の切り口をガスコンロの炎に当てた。葉は最初煙を出して燃えて黒くなり、次に炭のように赤く染まった。10秒くらい炎に当てておいたら、先端が丸まるのが分かった。 その先端部の光学顕微鏡像を図2a,2bに示す。

図2b中央の直径約0.6mmの塊は、光学顕微鏡で直接見ると、表面に透明なガラス質の層があるように見えた。 稲の葉の表面のガラス質が、溶解されて球状の塊になったと考えられる。 次に、この試料を小型走査電子顕微鏡(SEM)で観察した。

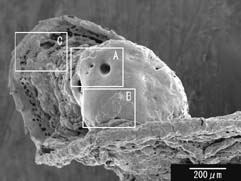

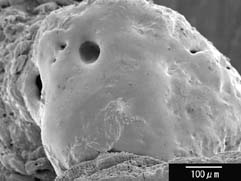

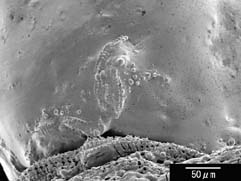

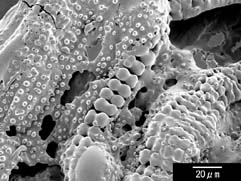

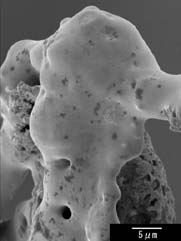

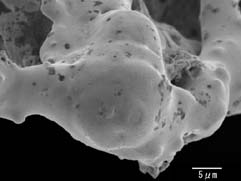

図3aは図2aと同じ視野のSEM像であり、図3bは図2bに対応するSEM像である。図3bで示す球状の塊表面(A部)を拡大して観察した結果を図3c〜3fに示す。形状は、ちょうどテルテル坊主のようで、頭部に当たる左上の白い球は、溶けてガラス玉になった部分であり、もっとも高温になった部分である。

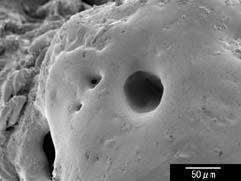

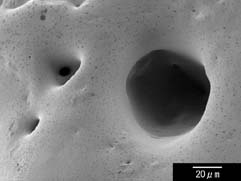

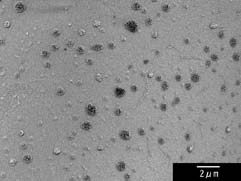

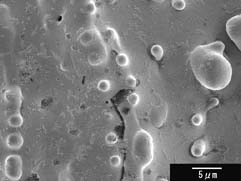

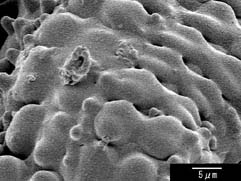

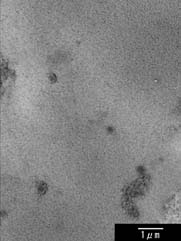

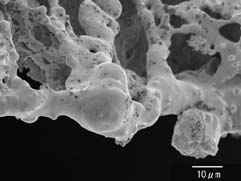

球状塊の表面はガラス玉のように、かなり平坦であることが分かった。図3fの強拡大像では、1μm以下のほくろ状の灰色点が認められる。これは、稲の葉を焼いたときのスス(炭素粒)または炎の中のススであると考える。 次に図3bのB部を拡大して観察した。その結果を図4a〜4dに示す。

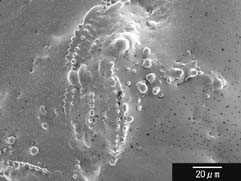

B部は、ちょうど水に浮かんだ氷が溶けていく状態に似ている。稲の葉の表面の小突起が溶けてA部のガラス玉に取り込まれていく途中であろう。 ガラス玉の下のテルテル坊主の首の部分に、8の字構造を含む視野(図3bのC部)がある。順次拡大して観察した(図5a〜5d)。図5aの右側のガラス玉の温度が一番高く、左側では少し低温であったと考えられる。

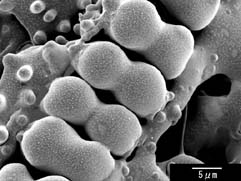

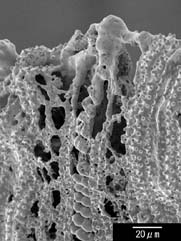

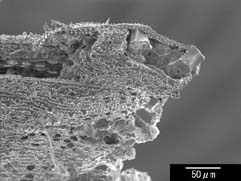

図5bでは、8の字構造が二列並んでいる。左側の8の字構造(図5cに拡大像)は前回観察したガラス質が盛り上がっている状態である。右側の8の字構造(図5dに拡大像)では、ガラス質が流れ出しているのが分かる。ガラス玉に近いほど溶解していることが分かる。 ライターの炎で稲の葉を焼く ピンセットに挟んで焼くと、稲の葉の先端は縮むだけでなく、丸くなってしまうので、特定の構造の温度変化が観察しにくい。そこで、SEMの試料台にカーボンテープで短冊状の葉の端を固定して、他方の端をライターで焼き、焼くことによる変形をできるだけ少なくした(図6)。しかし制御しやすいライターの炎の先端はススが多く、また温度も低いようなので、炎の横の青い色の部分を用いて焼くことができた。端をテープで固定したので、焼いた先端部の曲がりを少なくすることができた。

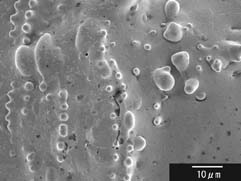

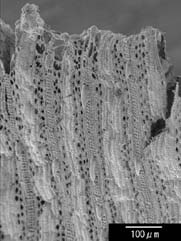

ライターで焼いた稲の葉の先端部のSEM写真を図7a〜7fに示す。

先端(写真上部)に行くほど、8の字構造が軟化し、最後には溶けて玉状になっているのが分かる。1100℃近傍で、8の字構造は、このように液体化することが分かった。先端部の玉の表面(図7f)も図3fと同じように平坦で、ススと思われる粒状構造がある。 焼いた先端部は内側に曲がっているので、試料を傾斜して、端部を正面から観察した。その結果を図8a〜8dに示す。

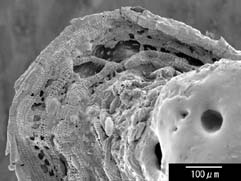

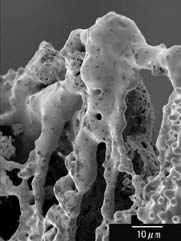

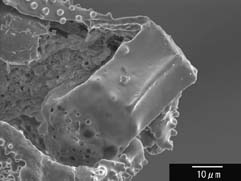

この観察から、先端部では玉状になっていることが確認できた。 以上、1100℃程度の銅が溶ける高温で焼くと、稲の表面のガラス質は溶け液体状になることが分かった。液体状になれば、素焼き表面に付着し、粘土中の鉄成分と反応し、緋だすき特有の赤鉄鉱(Fe2O3)が生成されると考えられる。緋だすきは1180度程度で焼くのが良いといわれている。したがって以上の反応が生じることは十分考えられる。 さて、プラントオパールは溶けているだろうかと疑問に思った。図8aの左端の先端部にプラントオパールが認められた。このプラントオパールが変化しているかを次に観察した。 試料を回転と傾斜をして、プラントオパールを縦断面から観察できるようにした。図9a〜9dにその結果を示す。

図9a,9bの右側が焼いた先端部で、葉の表面層の先が内側に曲がっている。二つのプラントオパールを拡大して観察した結果が、図9c,9dである。

いずれのプラントオパールの表面も、粘性のある液で覆われているようである。最初はプラントオパールが溶けたのではないかと思ったが、良く観察すると、多角形の稜がシャープであることから、粘液は表面のガラス質が液状になり、流れ伝わって、プラントオパールを覆ったと解釈するのがより適当だと考えた。すなわち、1100℃程度では、プラントオパールは軟化しないという結論になった。 考察 このように考察を進めると、緋だすきには、たすきに巻いた稲の葉の表面を覆っている軟質ガラスが焼成温度で溶け液状になり、粘土中の鉄分と反応して特有の赤色に染まると考えられる。葉の表面のガラス質にはSiO2の他に軟化させる元素が混ざっているのであろう。他方プラントオパールは、名前のように、硬質のSiO2に近い物質になっていると考えられ、焼成温度ではまだ溶けていないのであろう。 まとめた後で、インターネットで調査した結果、次の二件の興味ある報告がある事が分かった。 文献1:第3回「岡山学」シンポジュウウム、備前焼を科学する 岡山理科大の山口一裕氏は、ひだすきが生成される現象を調べた。その結果、ひだすきの表面には2〜3μmの赤鉄鉱の結晶があることを観察した。また、稲わらの主成分がSi,K,Clであり、それが備前粘土中の鉄分と複雑な反応をして赤鉄鉱微結晶を生成させると説明している。 文献2:岡山県古代吉備文化財センター、古代吉備を探る センターの河合忍市氏の論文で、縄文時代の土器の胎土中からプラントオパールが発見され、稲作をしていた信頼度の高い資料となったと述べている。プラントオパールは800℃くらいの焼成温度にも耐えて残っていた。 模様の面白さから始めた稲の葉の観察から、古代の稲作の研究に使われているプラントオパールのようす、さらに備前焼などで用いられている緋だすき模様が形成される様子を推論することができた。これ以上は、専門の知識と精密な分析が必要になるので、このテーマはここでいったん止めることにする。 −完− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

タイニー・カフェテラス トップへ戻る